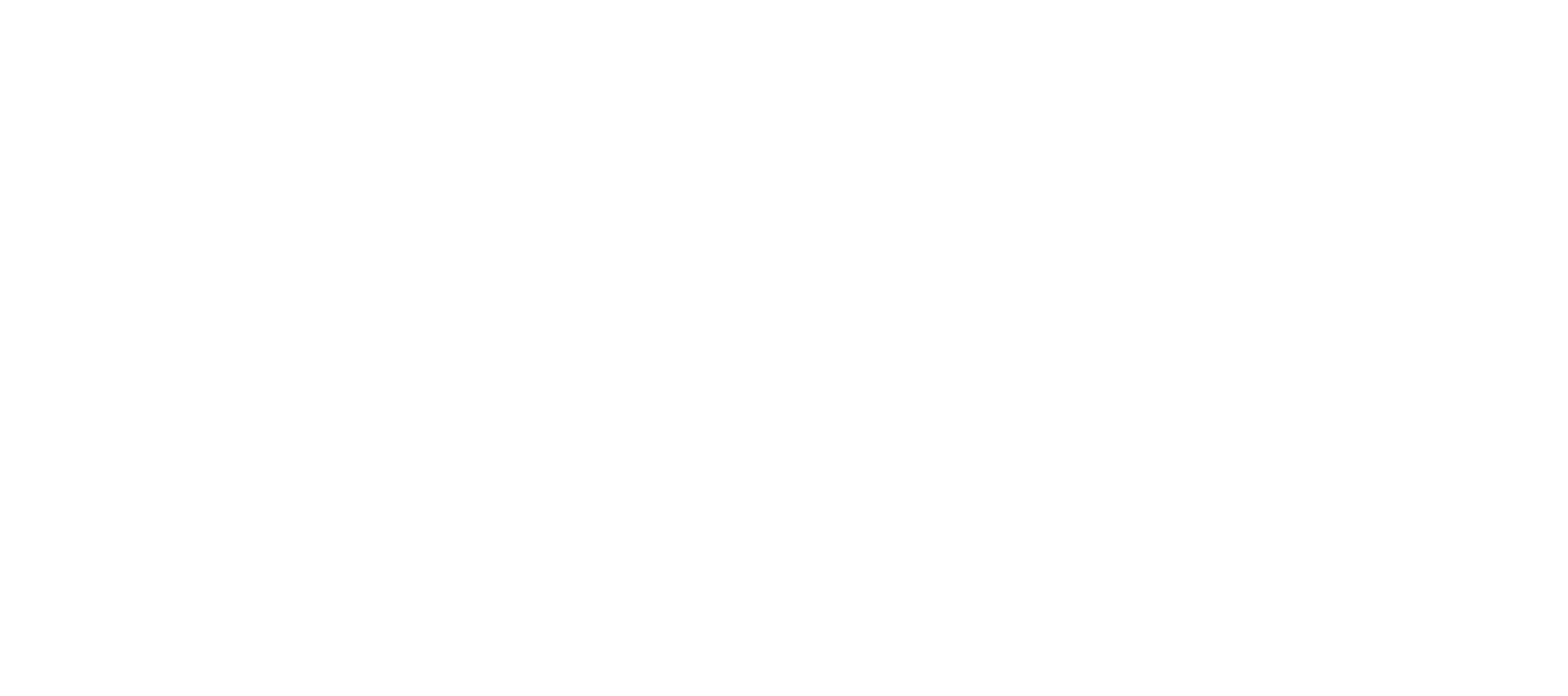

「机の上に本が1冊ある」を英語に直すと、A book is on the desk.よりThere is a book on the deskの方が自然な表現です。それは何故でしょうか?

英文構成上の原則の1つとして、「既知情報(given information)から新情報(new information)へ」という配置順序があります。文末焦点といって文末が強調されるのですが、このことを理解しておくと文の構造を理解するのに役立ちます。英語の文は、話し手と聞き手の双方が了解しているもの(既知情報)を主題として、これに新しい説明(新情報)を加えることが通例となります。

なので、

1.話題の中で聞き手にとってどの本か分かっているときは、The book…で書き始めます。

Where is your book? → The book is on the desk.

「あなたの本はどこにありますか?」「その本は机の上にあります」

2.初めて話題にするときには、後ろにまわして…a bookと書きます。

There is a book on the desk.

「本が1冊机の上にあります」

定冠詞theは分かっているものに付け(that(あの)が語源です)、不定冠詞aは不特定で初めて話題にするものに付けます。the bookと書けば、「その本」と分かっているものを指すので、The book is on the desk.と文頭にきます。初めて話題になる本はa bookであり、新情報でいきなり文頭にもってくるのを避けるため、まず「あそこにあるのはねえ(訳にはでません)」と「導入後」であるThereで始め、a bookは後ろにまわすのです。

この場合の文頭のThereは単なる導入のための言葉で、「場所」の意味がないので弱く読みます。よって、「本が1冊そこにあります」と言いたい場合、さらに次のように場所を表す副詞(There)を文末に付けて、

There is a book there.「本が1冊そこにあります」

ここで日本語の「が」⇒「は」の違いにも注目です。「昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは・・・」 のように、「が」は初めての話題に、「は」は他のものと区別されたあるものや存在が前提になっているものに使います。a と theの用法に少し似ていますね。

日本語でいえば、「本は1冊机の上にある」は不自然なのに対して、「本が1冊机の上にある」は自然ですね。「どこそこに~がある」という存在文では「~」にくるのは新情報ですから「が」が自然なのです。

このように「情報構造」に注意するということは、単なる形式的特徴を丸暗記することではなく、その情報の意味内容を考えるということです。

ちなみに、相手の言ったことに対して同意する表現に”So am I”というのがあります。

A: “I am hungry”(僕は腹ペコだ)

B: “So am I”(俺もだ)

この会話のBで主語が後ろに回っていますが、これはSoはhungryというすでに話題になっている情報(既知情報)を受け、Iを強めたい情報として文末に回しただけです。このように語順の転倒は、原則として「既知情報」⇒「新情報」の観点から説明できます。

次のように慣用的な表現の場合も「相手が知っていること→まだ知らないこと」という展開で語順が決まります。

”You’re careless.” “So I am, and so are you.”

(「君ってうっかりものだね」「そのとおりだけど、きみもだよ」)

2番目のセリフに2回出てくるsoは、どちらも1番目のセリフのcarelessを受けています。

So I amの場合、amを文末において(この場合、必ずamを強く発音する)、「確かに(君の言うとおり)僕はうっかりものだ」と認める言い方になる。

一方、so are youの方は、soがcarelessを受けるのは同じですが、you areではなく、are youという語順になっていることに注目。この場合、youを文末に置くことで、(youを必ず強く発音する)、carelessな人間が「僕」から「君」に入れ替わっても同じことを相手に伝える表現になる。

コメント